爆款预定!赵季平音乐会融合民乐与交响,创新国潮视听

发布时间:2025-05-13 17:30:01 浏览量:36

## 当《乔家大院》遇上交响乐:赵季平如何用音符解构中国文化的DNA?

"爆款预定"四个字在当今文化消费市场早已泛滥成灾,但当88岁的赵季平执棒指挥,当《乔家大院组曲》的旋律在交响乐厅响起,我们突然明白什么才是真正值得"预定"的文化盛宴。这位中国当代音乐大师的最新音乐会,不是简单的民乐与交响的物理混合,而是一次对中国音乐基因的深度解码与重组。

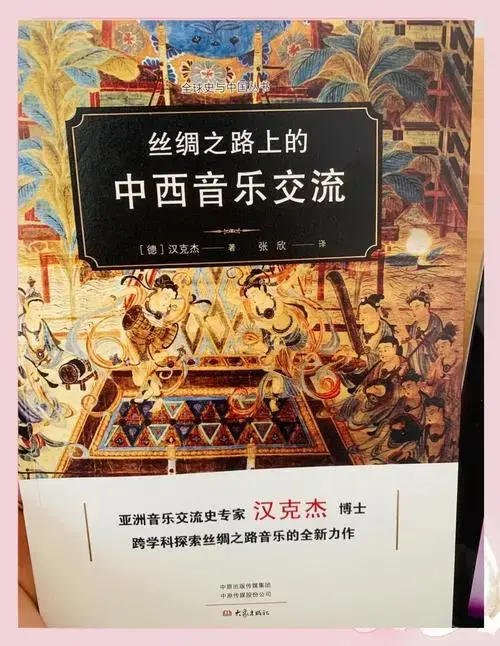

赵季平的创作谱系本身就是一部浓缩的中国现当代音乐史。从《红高粱》里唢呐撕裂长空的呐喊,到《霸王别姬》中京胡与管弦乐的缠绵对话,再到《大宅门》里三弦与交响的奇妙共振,他始终在做一件事:寻找中国音乐最本质的表达方式。这次音乐会中,《丝绸之路幻想组曲》用笙模拟沙漠驼铃,《古槐寻根》以板胡诉说乡愁,每个音符都是对中国文化基因的显影。

在流量至上的时代,赵季平的音乐会给出了"国潮"的终极答案。舞台上,民乐演奏家与交响乐手不是简单的并列关系,而是形成了奇妙的"双螺旋结构"——二胡的滑音与提琴的揉弦相互缠绕,琵琶的轮指与竖琴的琶音彼此呼应。这种深度融合产生的不是1+1=2的效果,而是如同DNA复制般的文化增殖。当《乔家大院》第三乐章中晋胡与低音提琴的对话响起时,观众席传来的不仅是掌声,更有一声声恍然大悟的惊叹。

音乐会的革新性不仅体现在听觉层面。赵季平与多媒体艺术家合作,在《黄河》协奏曲中,随着钢琴与民乐的碰撞,大屏幕上呈现的不是具象的黄河影像,而是由算法实时生成的抽象水墨轨迹——音符转化为笔触,旋律驱动画面,创造出真正的"视听联觉"体验。这种创新让00后观众在朋友圈感叹:"原来民乐可以这么赛博朋克!"

在文化符号被快餐式消费的当下,赵季平的音乐会示范了传统的正确打开方式。他并非简单地将民乐器塞进交响框架,而是解构了二者的表达逻辑。笙不再只是模仿鸟鸣的工具,而是成为和声结构中的特殊音色;琵琶不再拘泥于《十面埋伏》的技法,而是发展出与钢琴对话的新语法。这种创新让民乐摆脱了"博物馆艺术"的标签,真正活在了当代语境中。

当终章《盛世钟鸣》中编钟与管钟的声波在音乐厅穹顶下共振时,观众感受到的不仅是听觉震撼,更是一种文化认同的强烈共鸣。赵季平用这场音乐会证明:中国音乐的现代化转型,不是对西方的迎合,而是对自身传统的创造性转化。那些担心民乐失去本真的守旧者应该明白,真正的传统从来不是一成不变的标本,而是流动的江河。

这场音乐会给予当下"国潮"热潮最深刻的启示:表面的符号堆砌终将褪色,唯有深入文化基因层的创新才能穿越时间。当年轻观众为交响化版的《好汉歌》自发打起拍子时,我们看到了传统文化最健康的生存状态——它既是古老的,又是年轻的;既是中国的,又是世界的。这或许就是赵季平88岁仍坚持创作的意义:用音符证明,中国文化基因永远充满突变与进化的可能。