从音乐到剧情:《费加罗的婚礼》为何成歌剧天花板

发布时间:2025-04-28 17:10:04 浏览量:26

## 当音乐成为匕首:《费加罗的婚礼》如何用音符刺穿时代的虚伪

在1786年的维也纳,一部歌剧的首演正在酝酿一场风暴。当莫扎特的羽毛笔在乐谱上飞舞时,他或许已经预见到《费加罗的婚礼》将不仅是艺术的巅峰,更是一把刺向旧制度的锋利匕首。两个多世纪过去,这部作品依然屹立在歌剧艺术的巅峰,不是因为它古老,而是因为它惊人的现代性——那种用音符构建的、对人性本质的永恒叩问。

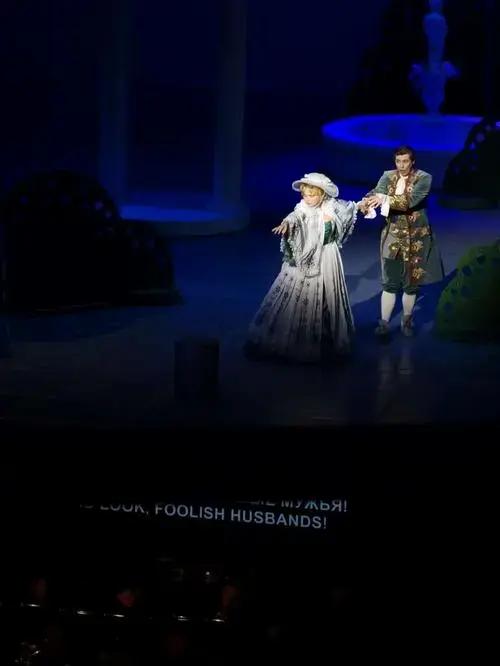

《费加罗的婚礼》首先是一场音乐的奇迹。莫扎特以近乎神性的音乐直觉,让每个音符都成为角色灵魂的延伸。费加罗的"Se vuol ballare"不是简单的咏叹调,而是用音乐构建的一场微型心理剧——表面优雅的小步舞曲节奏下,暗涌着仆人对贵族老爷的嘲讽与反抗。当苏珊娜与伯爵夫人互换服装,音乐也随之完成了一场精妙的"身份对位",莫扎特用复调手法让社会阶层的荒谬在听众耳中无所遁形。这种音乐与戏剧的水乳交融,使《费加罗》超越了传统歌剧"以音乐服务剧情"的局限,达到了"音乐即是剧情本身"的至高境界。

但《费加罗的婚礼》的伟大远不止于音乐形式的完美。在博马舍原著剧本与达·蓬特改编的台本中,这部作品完成了对封建制度的致命解构。阿尔玛维瓦伯爵不再是传统歌剧中高贵威严的贵族形象,而是一个被欲望驱使的滑稽暴君;理发师费加罗也不再是卑微的仆人,而是用智慧与勇气对抗不公的平民英雄。第三幕中费加罗那首著名的咏叹调"你们这些渴望爱情的女人啊",表面是对女性的训诫,实则是整个启蒙时代对特权阶级虚伪道德的集体嘲讽。莫扎特与编剧们用艺术完成了哲学论文未能达到的批判力度——让观众在笑声中见证了旧秩序的崩塌。

《费加罗的婚礼》之所以成为"歌剧天花板",更在于它对人性复杂性的深刻呈现。伯爵夫人那段催人泪下的"Dove sono"(往日的幸福在哪里),在优美旋律下展现的是中年女性面对婚姻危机的全部尊严与脆弱;凯鲁比诺的"Voi che sapete"则捕捉到了青春期少男那种甜蜜又困惑的性觉醒。这些角色不是简单的喜剧符号,而是有着血肉与矛盾的真人。莫扎特的伟大之处在于,他既写出了社会批判的锋芒,又保留了人性描摹的温度——这种平衡在歌剧史上几乎无人能及。

当代观众依然能在《费加罗的婚礼》中找到强烈的共鸣,正是因为这部作品揭示的问题从未真正消失。当费加罗与苏珊娜用智慧对抗权力时,我们看到的是任何时代下弱势者的生存策略;当伯爵在众人面前被迫下跪认错时,我们见证的是权力终将被制衡的永恒真理。在#MeToo时代重听伯爵对苏珊娜的骚扰,在阶层固化日益严重的今天再看仆人与贵族的对抗,《费加罗》的现代性令人心惊。

《费加罗的婚礼》之所以难以超越,正是因为它达到了艺术最珍贵的状态——既是特定时代的产物,又超越了时代的局限。莫扎特用音符构建的不只是一部娱乐作品,而是一面照见人性本质的魔镜。当最后一个和弦落下时,观众收获的不只是审美愉悦,更有对自身处境的清醒认知。这种艺术与思想的完美融合,使《费加罗的婚礼》当之无愧地屹立在歌剧艺术的巅峰——不是作为博物馆里的古董,而是永远鲜活的、会呼吸的人类精神丰碑。